赣南医学院本科学分制管理办法

(试行)

第一章 总 则

第一条 为深化本科教育教学和人才培养模式改革,适应学生多样化发展需要,促进学生主动学习、个性发展,全面提高人才培养能力,根据《中华人民共和国高等教育法》《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)等法律规章及《学士学位授权与授予管理办法》(学位〔2019〕20号)等文件精神,结合学校实际,制定本办法。

第二条 本规定所称学分制,是指以课程为核心,以选课为基础,以学分和绩点、加权平均成绩等衡量学生学习的量和质,以达到基本学分作为学生毕业主要标准的教学管理制度。

第三条 实施学分制坚持以下基本原则:

(一)遵循质量标准。遵照国家标准,结合行业特点,突出能力培养,服务区域经济。

(二)优化课程结构。优化融合课程,调整课程结构,提升课程内涵,突出主干核心课程支撑作用,控制培养方案总学分,科学设置实践教学环节,将创新创业融入其中。

(三)引导自主学习。引导学生自主安排学习过程,自主选择课程,自主选择修读方式,自主选择教师听课。

(四)课业适当增负。以课堂教学为主,适当增加学生课外学习任务,培养学生学习能力,增强学生学业挑战。

第四条 本办法适用于接受普通全日制高等学历教育的本科生。

第二章 学习年限

第五条 以专业培养方案规定的标准学制为依据,学生可根据自身的具体情况延长或缩短在校学习时间。标准学制为四年的普通本科专业,在校学习年限为三年至七年(含休学、留级);标准学制为五年的普通本科专业,在校学习年限为四至八年(含休学、留级)。超过最长学习年限的学生按退学处理,应征入伍保留学籍的不设学习年限。

第六条 学生提前完成专业培养方案规定内容,获得毕业所要求的学分,可提出申请,提前一年毕业。提前毕业申请程序为:五年制专业学生须在大学三年级末、四年制专业学生须在大学二年级末向所在院系提出申请,所在院系审核符合提前毕业条件的报教务处复审,经学校批准后由有关部门落实学生毕业实习、就业等有关事项。

第七条 学生在标准学制内未能修满培养方案规定学分的,可以延长在校学习时间,四年制普通全日制本科专业最长不得超过7年,五年制普通全日制本科专业最长不得超过8年。毕业前,未修满必修课程所要求毕业学分的,按结业处理。

第八条 建立健全本科生学业导师制度,安排符合条件的教师指导学生学习,制订个性化培养方案和学业生涯规划。

学生可以分阶段完成学业。学生因生病、创业、应征入伍等原因不能连续完成学业,经学校批准,允许其中断学习进行休学,保留学籍。休学一般以1年为期,最多允许休学2次,创新创业最长可休学3年,但不得超过学校规定的最长年限(应征入伍除外)。

第三章 课程与学分

第九条 以《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》为标准,结合区域和学校办学实际,根据专业人才培养目标及培养标准,构建通识教育课程、专业基础教育课程、专业教育课程、实践教育课程和素质拓展课程五位一体比例协调的课程体系。课程体系包括理论课程和实践课程两部分。

第十条 课程分为必修课程和选修课程。必修课程指专业培养方案规定学生必须修读的课程;选修课程指专业培养方案规定学生可选择性修读的课程。

第十一条 以打造一流应用型人才为目标,积极改进课堂教学方式方法,规范课堂教学管理,提高教学效果,建设一批有难度、有深度、有挑战度的课程,全面提升课程教学质量。加强教育教学信息化建设,促进信息技术与教学的深度融合。加快对课程和专业的数字化改造,建设优质信息化教育教学资源,利用在线课程平台、课程学习网站等,不断丰富课程资源。

第十二条 与赣南片区内其他高校联合开设优质课程,实现师资、课程的共享与学分互认。

第十三条 各专业毕业要求最低学分以及各课程学分由各专业培养方案确定。

第十四条 学时和学分的具体折算关系如下:

(一)理论课程(含课内实验)原则上按16学时计1学分,独立设置的实验课程原则上按32学时计1学分。

(二)集中实践课程(如军事技能训练、课程设计/论文、实习实训、毕业设计/论文等)原则上按1周计1学分;

(三)创新创业、素质拓展、劳动教育按完成的项目计学分。

第四章 选课、免修、免听、重修、补修、先修

第十五条 建立课程免修、免听、重修、补修、先修制度。

(一)课程免修。对培养方案设置的课程,若学生已经修读了教学要求和学分不低于该课程的其他相同或相近课程,且考核合格,可以申请免修,进行学分转换。因身体残疾、疾病的,可申请体育课程、军事技能全部或部分免修,全部免修的按80分计算,部分免修的按实际成绩计算。退役复学学生免修军事理论和军事技能课,直接获得学分。

毕业实习、毕业论文(设计)、毕业考试不得免修。课程免修申请须先由相关学院审核,报教务处复核批准后方可执行。

(二)课程免听。对学习成绩好、学习能力强的学生,本学年已修课程全部合格,且平均学分绩点(GPA)≥3.5,经所在学院审核、教务处复核批准后下学年可以不跟班听课或免听课程的部分内容。重新修读的课程如果与其他正在修读的课程上课时间冲突,经相关学院审核,报教务处复核后可以办理免听手续。办理免听手续后,学生仍需完成课程的平时作业、平时测验、实践教学等各环节的正常考核。

实践性较强的课程以及思想政治理论课、形势与政策课、体育课、劳动教育课、毕业论文(设计)等不得申请免听。

(三)课程重修。必修课旷考、取消考试资格或补(缓)考不合格的学生,必须重新学习该课程;选修课旷考、取消考试资格或考试不合格的学生,可以重新学习该课程,也可以按培养方案要求选修其他课程;对课程考核成绩不满意的学生,可以重新学习相应课程。

(四)课程补修。转专业、转学或留级的学生,应补修培养方案规定本人未获得的必修课程学分。

(五)课程先修。学有余力的学生,本学年已修课程全部合格,且平均学分绩点(GPA)≥4.0,经所在学院审核、教务处复核批准后下学年可先修本专业高年级课程。先修课程不得免听。

第五章 课程考核与成绩记载

第十六条 考核。学生修读的所有课程均需经过考核,课程考核合格,获得学分。多次修读的同一门课程按最高分记载成绩。考核成绩记入成绩册,并归入学籍档案。

第十七条 课程考核的形式多样,有开卷考试、闭卷考试、口试、撰写调查报告、小论文以及操作等。必修课程采用百分制记分,选修课程采用两级制记分。

第十八条 课程考核成绩注重过程性评价与终结性评价相结合的原则,由课堂表现、随堂测验、课后作业、在线学习、课程报告(设计)、口头报告以及正式考试等考核环节构成,教师根据课程、学科和专业的特点,自行选择合适的考核环节。课程总成绩为100分,由选定的考核环节得分乘以权重后相加得到,其中正式考试比重总体须在50%—70%之间,其他考核环节比重须在30%—50%之间。

第十九条 缺交作业累计超过某门课程作业总数的1/3或缺课累计超过某门课程学时数1/3的学生(被批准免听的除外),任课教师须取消该生该课程考核资格,不安排补考,必须申请重修。

第二十条 未经批准,擅自缺考者,作“旷考”论,该课程考核成绩标识为“缺考”,不安排补考,只得申请重修。

第二十一条 考试违规的学生,该课程考核成绩标识为“作弊”,给予相应处分,不安排补考,只得申请重修。

第二十二条 补考。期末考试不合格的课程,学校可以提供一次免费补考机会,补考形式及难度与正常考核一致。课程重修不安排补考。

第二十三条 缓考。学生因病等特殊原因,无法参加课程期末考试考核,理论课程(含课内实验)可申请缓考一次,实践课程、独立设置的实验课程可根据学校课程安排实际情况,申请缓考或免费重修一次,毕业考试(因病除外)、课程补考不得缓考。因病假或因事假申请缓考的,缓考成绩按百分之九十折算。若代表学校参加各级各类竞赛活动而申请缓考的,缓考成绩按百分之百计算。

第二十四条 学生参加创新创业、社会实践等活动以及发表论文、获得专利授权等与专业学习、学业要求相关的经历、成果,可以折算为学分,计入学业成绩。

第二十五条 学生修读的跨校课程、开放网络课程学分,经学校审核同意后,予以承认。

第二十六条 转学学生在外校已获得学分的课程或学生转专业前已修读的课程,与现专业课程教学大纲要求一致,经所在学院审核、教务处复核批准后,可认定为相应课程学分。

第二十七条 学生因退学等情况中止学业,重新参加入学考试,符合录取条件再次入学的,退学前在所在学校已获得学分,经所在学院审核、教务处复核批准后,可以予以承认。

第二十八条 学校真实完整地记载、出具学生学业成绩,对通过补考、重修获得的成绩,予以标注。

第六章 学习质量评价

第二十九条 建立学业留级制度。对一学年结束后,未完成本专业本学年所规定的必修学分一半的,给予留级处理。对受到留级处理的学生,编入下一年级学习。

第三十条 建立淘汰机制。对受留级处理超过2次(不含2次)的学生,给予退学处理。

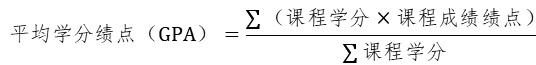

第三十一条 学生修读课程的总学分和平均学分绩点(GPA)是衡量学习质量的重要指标。平均学分绩点(GPA)按如下公式计算:

(一)课程成绩绩点与课程成绩之间的对应关系为:

课程成绩<60分,课程成绩绩点=0;

课程成绩≥60分,课程成绩绩点=1.0+(课程成绩经四舍五入取整-60)×0.1。

(二)课程以最高成绩计算绩点。

(三)两级制记分的课程成绩按合格85分、不合格55分取值。

(四)以“免修”记分的课程成绩按80分取值,退役复学免修军事理论和军事技能课的,按90分取值。

第七章 辅修学士学位与联合学士学位

第三十二条 学校具有辅修学士学位授予资格。学生可根据辅修专业的开设情况,选择修读相关专业。

第三十三条 学校将加强与其他具有学士学位授予权的普通高等学校之间的合作,开展全日制本科联合学士培养。

第三十四条 修读辅修学士学位和联合学士学位的学生,应在主修专业学习年限内完成。

第八章 毕业与学位

第三十五条 毕业。学生在学校规定的学习年限内,修完基本学分,达到毕业要求的,准予毕业并发放毕业证书。符合学士学位授予条件的,授予学士学位并颁发学士学位证书。

第三十六条 结业。学生在学校规定的学习年限内,已修读培养方案规定的内容,但未达到毕业要求者,准予结业,发给结业证书。学生在结业后一年内有一次机会可以申请重修有关课程,并缴纳学分学费,达到毕业要求,可申请换发毕业证书。符合学士学位授予条件的,授予学士学位并颁发学士学位证书。

第三十七条 学生完成辅修学士学位和联合学士学位培养方案规定的学分,依据相关规定发放证书。

第九章 附 则

第三十八条 本办法中未涉及的学生管理事项按照《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)执行。未涉及的学位管理事项按照《学士学位授权与授予管理办法》(学位〔2019〕20号)执行。

第三十九条 学分制收费办法按省发改委、省教育厅、省财政厅等部门有关文件执行。

第四十条 本办法从2020级学生开始执行,由教务处负责解释。